الفُسَيْفِسَاء (من الإغريقية Ψηφιδωτό) هو فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة واستعمالها في زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية عن طريق تثبيتها بالملاط فوق الأسطح الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة، ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج والأصداف وغيرها. وفي العادة يتم توزيع الحبيبات الملونة المصنوعة من تلك المواد بشكل فني ليعبر عن قيم دينية وحضارية وفنية بأسلوب فني مؤثر. (الطرشان 1985 : 3). وهو من أقدم فنون التصوير.

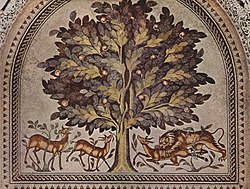

ترسم اللوحة الفسيفسائية عادة بانتظام عدد كبير من القطع الصغيرة الملونة كي تكون بمجملها صورة تمثل مناظر طبيعية أو أشكال هندسية أو لوحات بشرية أو حيوانية. استخدام الفسيفساء قديم ويرجع لأيام السومريين ثم الرومان حيث شهد العصر البيزنطي تطورا كبيرا في صناعة الفسيفساء لأنهم ادخلوا في صناعته الزجاج والمعادن واستخدموا الفسيفساء بشكل كبير في القرن الثالث والرابع الميلادي باللون الأبيض والأسود فبرعوا بتصوير حياة البحر والأسماك والحيوانات, والقتبانيين العرب الذين صنعوا اشكالا هندسية والفسيفساء الإسلامية كما بالجامع الأموي بدمشق وقبة الصخرة في القدس، وقد مر تطور الفسيفساء بمراحل عديدة حتى بلغ قمته في العصر الإسلامي التي تعطينا خلفية واضحة عن تجليات الحضارة الإسلامية في عصورها المزدهرة, ذلك الفن الذي اهتم بتفاصيل الأشياء والخوض في تلافيف أعماقها، نافذاً من خلال المواد الجامدة إلى معنى الحياة, إنه فن التلاحم والتشابك الذي عبر في دلالاته عن أحوال أمة ذات حضارة قادت العالم إلى آفاق غير مسبوقة من العلم والمعرفة.. واستطاع الفنان المسلم بأدواته الخلاقة أن يترجم لنا فلسفة هذه الحضارة في ألوان متعددة من الفنون الجمالية الراقية، التي يقف الفسيفساء في قمة هـرمها متربعاً على عرش الصورة الفنية المتكاملة، عبر قطع مكعبة الشكل لا يتعدى حجمها سنتيمترات من الرخام أو الزجاج أو القرميد أو البلور أو الصدف, وهو حجر ناطق يروي حكايات الماضي العتيق.. حكايات صاغتها أيدي الصناع المهرة على الجدار والقباب والأرضيات وغيرها فروت ماضيهم وكيف أن إبداعهم تجاوز حدوده وانطق الحجر فجمل المساجد والقصور والحانات. الفسيفساء هو فن العصور الإسلامية بامتياز وقدأبدع فيها المسلمون فطوروا هذا الفن وتفننوا به وصنعوا منه أشكالاً رائعة جداً في المساجد من خلال المآذن والقباب وفي القصور والنوافير والأحواض المائية...الخ.

ترسم اللوحة الفسيفسائية عادة بانتظام عدد كبير من القطع الصغيرة الملونة كي تكون بمجملها صورة تمثل مناظر طبيعية أو أشكال هندسية أو لوحات بشرية أو حيوانية. استخدام الفسيفساء قديم ويرجع لأيام السومريين ثم الرومان حيث شهد العصر البيزنطي تطورا كبيرا في صناعة الفسيفساء لأنهم ادخلوا في صناعته الزجاج والمعادن واستخدموا الفسيفساء بشكل كبير في القرن الثالث والرابع الميلادي باللون الأبيض والأسود فبرعوا بتصوير حياة البحر والأسماك والحيوانات, والقتبانيين العرب الذين صنعوا اشكالا هندسية والفسيفساء الإسلامية كما بالجامع الأموي بدمشق وقبة الصخرة في القدس، وقد مر تطور الفسيفساء بمراحل عديدة حتى بلغ قمته في العصر الإسلامي التي تعطينا خلفية واضحة عن تجليات الحضارة الإسلامية في عصورها المزدهرة, ذلك الفن الذي اهتم بتفاصيل الأشياء والخوض في تلافيف أعماقها، نافذاً من خلال المواد الجامدة إلى معنى الحياة, إنه فن التلاحم والتشابك الذي عبر في دلالاته عن أحوال أمة ذات حضارة قادت العالم إلى آفاق غير مسبوقة من العلم والمعرفة.. واستطاع الفنان المسلم بأدواته الخلاقة أن يترجم لنا فلسفة هذه الحضارة في ألوان متعددة من الفنون الجمالية الراقية، التي يقف الفسيفساء في قمة هـرمها متربعاً على عرش الصورة الفنية المتكاملة، عبر قطع مكعبة الشكل لا يتعدى حجمها سنتيمترات من الرخام أو الزجاج أو القرميد أو البلور أو الصدف, وهو حجر ناطق يروي حكايات الماضي العتيق.. حكايات صاغتها أيدي الصناع المهرة على الجدار والقباب والأرضيات وغيرها فروت ماضيهم وكيف أن إبداعهم تجاوز حدوده وانطق الحجر فجمل المساجد والقصور والحانات. الفسيفساء هو فن العصور الإسلامية بامتياز وقدأبدع فيها المسلمون فطوروا هذا الفن وتفننوا به وصنعوا منه أشكالاً رائعة جداً في المساجد من خلال المآذن والقباب وفي القصور والنوافير والأحواض المائية...الخ.

لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة تواكب العصر ولعل أبرز ما دفع الناس حتى مع تطورنا وتقدمنا نحب بل نجبر أحياناً للعودة إليها فظهر فن الفسيفساء في المنازل والقصور والأسواق الحديثة في أحواض السباحة في الحمامات وفي أشكال رائعة من اللوحات الجدارية الضخمة.

أما أقدم فسيفساء وجدت في اليونان فقد كانت في مدينة أولينثوس وذلك في القرنين الخامس والرابع ق.م كما وجدت أمثلة في أوليمبيا وسوريا ومقدونيا، بعد ذلك ظهرت الفسيفساء الرومانية التي انتشرت في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية الغربية وإلى سوريا وحوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وفرنسا وذلك ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي. أما أقدم نماذج على الفسيفساء الجدارية والتي تعود إلى الفترة الرومانية فقد ظهرت في القرن الأول الميلادي في مدينة بومباي في أساسات إحدى الحدائق.

وبعد ذلك شاع استعمال الفسيفساء خصوصا في الدولة البيزنطية حيث تتواجد أمثلة عديدة وكثيرة على ذلك في منطقة بلاد الشام وروما وغيرها من الأقاليم التابعة لنفوذ الدولة البيزنطية.

واستمر استخدام هذا الفن بكثرة حتى قدوم الدولة الإسلامية، حيث قام الفنانون المسلمون على اقتباس هذا الفن واستخدامه في زخرفة وتزيين المساجد والقصور وخاصة في عصر الدولة الاموية ومن الأمثلة عليها قبة الصخرة المشرفة وبعض القصور الأموية في سوريا وصور مثل قصر المنيةوعمرة وغيرها.(الطرشان 1985 : 4)

تقنيات تصنيع الفسيفساء /

وطريقة التركيب، ويعود الفضل للرومان في إطلاق هذه التسميات وقد وضعت تبعا لتسلسلها التاريخي :

لوحة فسيفسائية من كنيسة أردنية - مادبا.

لكن هذا الفن العريق عاد للظهور من جديد بصورة حديثة تواكب العصر ولعل أبرز ما دفع الناس حتى مع تطورنا وتقدمنا نحب بل نجبر أحياناً للعودة إليها فظهر فن الفسيفساء في المنازل والقصور والأسواق الحديثة في أحواض السباحة في الحمامات وفي أشكال رائعة من اللوحات الجدارية الضخمة.

تعريف مصطلح الفسيفساء

مصطلح الفسيفساء يعود في أصوله إلى الكلمة اليونانية muses والتي يقصد بها آلهة الفنون والجمال والإلهام الفني التسعة اللواتي رافقن الإله أبوللو واللواتي ارتبط اسمهن لفظيا بين الكلمة mosaic والتي تعني الفسيفساء. (الطرشان 1985 : 3 ؛ الشياب والمحيسن 2008 : 127). وقد وصلت هذه الكلمة إلى اللغة العربية على اسم psephos والتي عربت لاحقا لتصبح fass وقد عرف هذا الفن لدى اليونان باسمtessera technique وهذه الكلمة لاتينية الأصل وتعني مكعب cubes أو dices وهي الأشكال المكعبة والمنتظمة والتي قطعت من الحجارة أو الزجاج كما وأطلق على الفسيفساء أيضا مصطلح opus tesselatum إذا كانت المكعبات منتظمة، وأطلق عليها اسم opus vermiculatum إذا كانت المكعبات غير منتظمة. (الطرشان 1985 : 3)مراحل تطور الفسيفساء

عرفت الفسيفساء منذ عهد مبكر في بلاد ما بين النهرين القديم في معبد (أور) (أورك) الوركاء الذي يعود إلى الألف الثالث ق.م حيث كانت الفسيفساء تصنع من أقلام أو مسامير من الآجر، وكانت هذه الأقلام أو المسامير ذات رؤوس دائرية ملونة تغرس في جدران الطوب مؤلفة أشكالا زخرفيه وفنية، وقد قام الفرس على اقتباس هذا الفن ودليل ذلك ما وجد في قصر دارا الفارسي، كما استخدم الطابوق المزجج في بابل، وقد وصلت هذه الصناعة الفنية إلى درجة عالية من الجودة والإتقان في نهاية القرن الثالث ق.م في أنحاء العالم الهلنستي.أما أقدم فسيفساء وجدت في اليونان فقد كانت في مدينة أولينثوس وذلك في القرنين الخامس والرابع ق.م كما وجدت أمثلة في أوليمبيا وسوريا ومقدونيا، بعد ذلك ظهرت الفسيفساء الرومانية التي انتشرت في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية الغربية وإلى سوريا وحوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وفرنسا وذلك ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي. أما أقدم نماذج على الفسيفساء الجدارية والتي تعود إلى الفترة الرومانية فقد ظهرت في القرن الأول الميلادي في مدينة بومباي في أساسات إحدى الحدائق.

وبعد ذلك شاع استعمال الفسيفساء خصوصا في الدولة البيزنطية حيث تتواجد أمثلة عديدة وكثيرة على ذلك في منطقة بلاد الشام وروما وغيرها من الأقاليم التابعة لنفوذ الدولة البيزنطية.

واستمر استخدام هذا الفن بكثرة حتى قدوم الدولة الإسلامية، حيث قام الفنانون المسلمون على اقتباس هذا الفن واستخدامه في زخرفة وتزيين المساجد والقصور وخاصة في عصر الدولة الاموية ومن الأمثلة عليها قبة الصخرة المشرفة وبعض القصور الأموية في سوريا وصور مثل قصر المنيةوعمرة وغيرها.(الطرشان 1985 : 4)

تقنيات تصنيع الفسيفساء /

وطريقة التركيب، ويعود الفضل للرومان في إطلاق هذه التسميات وقد وضعت تبعا لتسلسلها التاريخي :

- opus signinum : وهي أرضية مكونة من خليط من مادة الكلس مع قطع الفخار وحجر الطوب المشوي المطحون، بشكل غير منتظم ومطعمة بمكعبات من الحجر الموزعة بترتيب معين ليؤلف شكلا نموذجا بناء على تصميم هندسي أو لشكل ذي رمز محدد.

- opus incertum : وهي عبارة عن قطع حجرية موضوعة بطريقة عشوائية غير منتظمة.(البديوي 1998 : 95)

- opus lapilli : وهي تقنية تنفيذ الفسيفساء بمادة الحصى النهري أو الحصى البحري الملون.

- opus scutulatum : وهي عبارة عن تصميم مكون قطع من لون واحد يتداخل فيه قطع من ألوان أخرى وأحجام مختلفة.